Aunque quizás muchos ya habeis oido hablar de ella e incluso habeis accedido a sus contenidos, para los que no lo supierais, los aficionados a la numismática estamos de enhorabuena, pues una nueva revista de estudio y divulgación ha salido a la luz. Estamos hablando de HÉCATE, que ha publicado su primer número.

El propio título de la revista es una declaración de intenciones, pués en palabras de sus autores, "Hécate debe su nombre a la diosa griega tricéfala, que representa las diferentes formas de entender el mundo y el ser humano en su necesidad de transmitir Historia (...) Hécate nos muestra una encrucijada de conocimientos, de nuevos caminos y tendencias que debemos recorrer; senderos que nos llevarán a comprender y abordar el saber desde una perspectiva libre y globalizadora en esta nueva época de cambio y tecnología". Esto no es otra cosa, sino apostar por las nuevas técnologías (internet, nótese que la revista se difunde a través de la web http://www.revista-hecate.org/) como nuevas formas de difundir el conocimiento, al mayor público posible, desde la perspectiva de pensamiento propia de cada autor que publica, libre de cualquier atadura intelectual externa o idea preconcebida, y sobre todo, de forma altruísta. Son muchas horas de investigación y dedicación, y que ello se plasme en un artículo al que todos podamos acceder sin trabas, es algo que a los lectores nos debe reconfortar.Tampoco debemos olvidarnos de los que coordinan todo este esfuerzo conjunto para ofrecer un resultado asequible para todos.

El propio título de la revista es una declaración de intenciones, pués en palabras de sus autores, "Hécate debe su nombre a la diosa griega tricéfala, que representa las diferentes formas de entender el mundo y el ser humano en su necesidad de transmitir Historia (...) Hécate nos muestra una encrucijada de conocimientos, de nuevos caminos y tendencias que debemos recorrer; senderos que nos llevarán a comprender y abordar el saber desde una perspectiva libre y globalizadora en esta nueva época de cambio y tecnología". Esto no es otra cosa, sino apostar por las nuevas técnologías (internet, nótese que la revista se difunde a través de la web http://www.revista-hecate.org/) como nuevas formas de difundir el conocimiento, al mayor público posible, desde la perspectiva de pensamiento propia de cada autor que publica, libre de cualquier atadura intelectual externa o idea preconcebida, y sobre todo, de forma altruísta. Son muchas horas de investigación y dedicación, y que ello se plasme en un artículo al que todos podamos acceder sin trabas, es algo que a los lectores nos debe reconfortar.Tampoco debemos olvidarnos de los que coordinan todo este esfuerzo conjunto para ofrecer un resultado asequible para todos.La dirección de la revista la copa un equipo jovén, pero con experiencia en temas numismáticos.Entre otros, David Martínez Chico (Universidad de Murcia), fundador de la web Imperio Numismático o Darío Sánchez Vendramini (CONICET), autor de la web sobre moneda antigua http://numarius.blogspot.com.ar/. Destaca la heterogeneidad de su comité científico formado, en su mayoría, por destacados profesores españoles de Universidad, y de su comité de redacción, dónde figuran también colaboradores de esta web como Manuel Mozo o Antonio Roma.

Desde el punto de vista formal, la revista presenta una maquetación extremadamente sencilla, alejándose de cualquier alarde colorista de otras publicaciones impresas, lo que la hace, desde mi punto de vista, poco atractiva visualmente hablando. El entorno web desde el que se promociona, también está en la misma línea. Es posible que se haya buscado una propuesta similar al de otras publicaciones de antaño como la Gaceta Numismática de la A.N.E, con la que aprecio similitudes. La disposición de los artículos me resulta demasiado lineal, sin acudir a recursos como la doble columna, la doble página apaisada o el intercalado de fotos en el texto. También la fotografía es mejorable, pues sería de agradecer que muchas de las monedas publicadas, algunas inéditas, tuvieran imágenes más grandes para poder apreciar mejor los detalles, a lo que en ocasiones hace alusión el texto. Con todo, tenemos que tener en cuenta que se trata de un primer número, por lo que los responsables de la revista, sin duda mejorarán ese extremo para futuros lanzamientos.

En cuanto a los contenidos de la revista, la publicación esta abierta a todos los períodos numismáticos, íbero, romana, medieval... Y no sólo se abarca el estudio de moneda "en si misma" (aspecto estilístico, leyendas, etc) sino también en su contexto histórico, económico-social, etc. Me ha parecido una novedad, con respecto a otras publicaciones del campo, que se hayan incluído artículos no esencialmente numismáticos y si más destinados a otras disciplinas (aunque realcionadas), como el estudio arqueológico, del qué tenemos el artículo "Excavaciones arqueológicas y hallazgos monetales en el castillo berciano de Ponferrada", Creo que este tipo de artículos son de agradecer pues aportan un soplo fresco de conocimiento a todos los que somos profanos en esta materia, entre los cuales me incluyo.

Las publicaciones de autor, se completan con un capítulo de recensiones, dónde se comentan y se hace especial incapié en los aspectos fundamentales de otras obras numismáticas recientemente publicadas, como el libro de Glenn Murray, Casa de Moneda de Madrid: cantidades acuñadas y ensayadores, 1614-1868.

Las publicaciones de autor, se completan con un capítulo de recensiones, dónde se comentan y se hace especial incapié en los aspectos fundamentales de otras obras numismáticas recientemente publicadas, como el libro de Glenn Murray, Casa de Moneda de Madrid: cantidades acuñadas y ensayadores, 1614-1868.

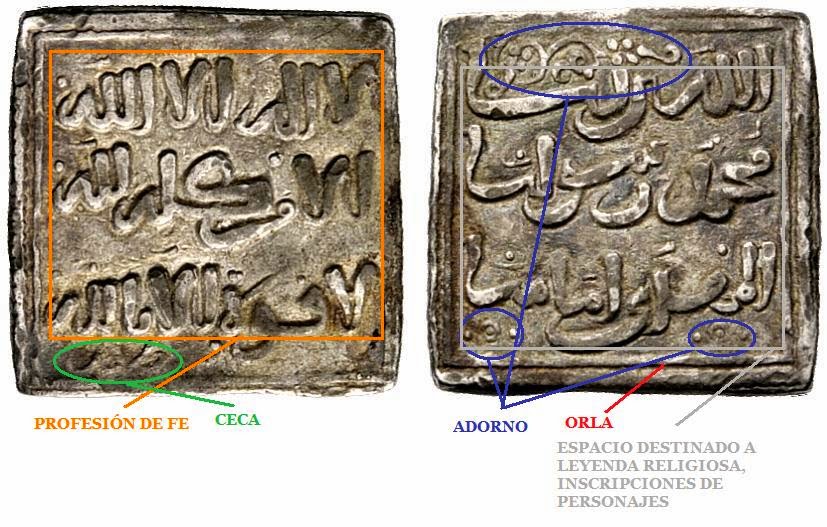

El aspecto meramente formal de la revista queda en un plano irrelevante si nos centramos en su contenido que, a fin de cuentas, es lo que nos interesa a todos los lectores. Los autores que publican en Hécate, de la talla de Luis Amela Valverde, Almudena Ariza Armada, Alberto González García, y podríamos seguir citando, son académicos de reconocido prestigio y con amplio bagaje en el estudio de la moneda en todos sus ámbitos, por tanto garantía de absoluta calidad y rigor en sus publicaciones. A mi particularmente, me interesan los artículos relacionados con el período medieval como el de "La moneda castellana y leonesa en la colección de la Art Gallery de la Universidad de Yale", de Antonio Roma, "Conjeturas sobre doce monedas medievales hispano-cristianas del siglo XII", de Manuel Mozo, o "El millarés. Revisión historiográfica", de Almudena Ariza, artículos que recomiendo por su lectura, amena y sencilla, pero no exenta de profundidad en el analisis de la moneda y su contexto (histórico, social, etc). Que ofrecen un estudio muy global y a la vez, detallista, pero también cercano a todo aquel que se asome con curiosidad estudio de la moneda histórica. Eso en general, pues lógicamente, cada artículo esta marcado con la impronta de su autor, y es lógico que unos resulten más accesibles que otros para el lector.

Desde Numismática medieval, deseamos a Hécate mucha suerte y grandes éxitos en esta andadura que comienza.

Desde Numismática medieval, deseamos a Hécate mucha suerte y grandes éxitos en esta andadura que comienza.